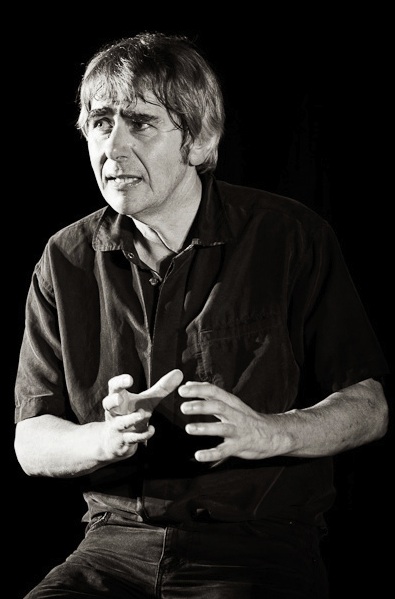

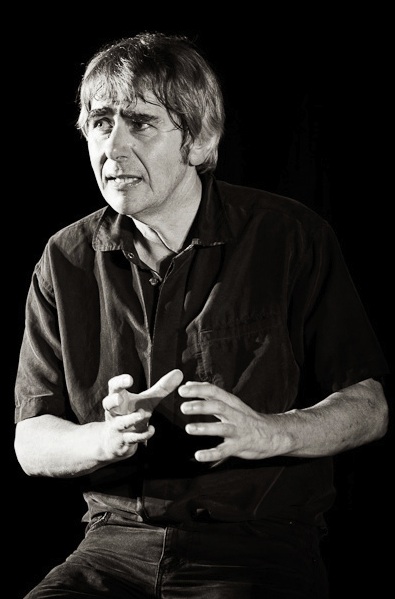

C’est à Agen que le parcours de lecteur de Patrice Luchet a commencé. Patrice Luchet, auteur et enseignant, lit partout, beaucoup, à voix haute, seul, avec d’autres auteurs, avec le public, pour tout le monde. Il nous a reçu dans sa salle de classe du collège Jules Ferry de Mérignac (33) pour nous offrir sa voix d’auteur, une voix passionnée, atypique et généreuse.

Propos recueillis par Lucie Braud

Quel est votre premier souvenir de lecture ?

Patrice Luchet : Je viens d’une famille où il n’y avait pas beaucoup de livres, seulement des éditions France Loisirs reçues tous les mois. Ce n’étaient pas des livres choisis. Je me souviens de titres, La Dentellière, ou d’auteurs, Pagnol, Labro, mais cela ne m’attirait pas. Il y avait une collection liée à l’encyclopédie Tout l’univers que je feuilletais pour les images, les cartes. Et puis, il y avait des livres d’auteurs russes que mes parents disaient ne pas être de mon âge, ce qui était donc très attirant. J’avais onze, douze ans quand j’ai lu Dostoïevski et Gogol. Je ne comprenais rien, mais les personnages étaient envoûtants. Cela parlait de la mort, d’alcool et c’était très étonnant pour moi qui avais une vie très policée.

Au collège, je lisais les grands classiques. J’aimais le théâtre de Camus. Ces textes courts me semblaient plus faciles d’accès. Petit à petit, j’ai trouvé dans la lecture, des femmes et des hommes puissants qui me donnaient une image idéalisée de l’être humain : Électre, Andromaque, Antigone… Leur vie contrastait avec ma vie très resserrée dans mon cocon familial. Mais depuis tout petit, j’écrivais des textes pour ma maman comme « je t’aime maman », « le ciel est bleu », je me rendais compte que c’étaient des textes poétiques et je les lisais à ma mère, comme un cadeau.

À quel moment avez-vous plongé dans la littérature ?

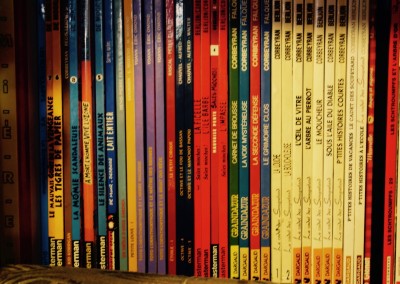

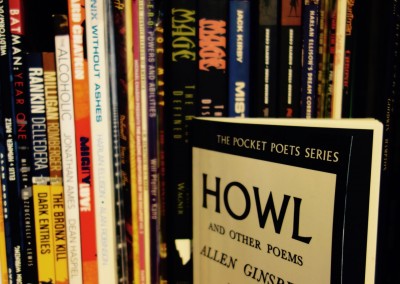

P.L. : Le basculement vers la littérature s’est fait à la bibliothèque d’Agen. C’était à l’époque une bibliothèque peu fournie, avec une vision passéiste idéalisée. Et puis un jour, dans le rayon adulte, je suis tombé sur Howl Kaddish d’Allen Ginsberg, un roman avec, sur la couverture, un homme nu et barbu. Je l’ai volé. J’avais treize ans, et un mec à poil sur un livre, cela me faisait rire tout en paraissant très transgressif. Je ne pouvais pas me permettre d’aller à la banque de prêt à cause de cette image, je ne voulais pas que l’on sache ce que je lisais. Je ne voulais pas être vu avec ce livre. Je l’ai lu, et c’était monumental à cause de la transgression qu’il représentait. J’ai découvert que l’on pouvait lire des auteurs qui n’étaient pas français, que l’on pouvait tout lire, qu’il y avait des textes avec des anaphores, des répétitions, qu’il y avait des textes qui sonnaient. Une énorme porte venait de s’ouvrir. Je me suis mis à chercher de la poésie et j’en ai parlé à mon professeur de français pour savoir ce qui existait. Mais je n’ai découvert alors que des auteurs morts. Quatre ans plus tard, j’ai rapporté le livre à la bibliothèque, par culpabilité. Mais encore trois ans plus tard, je suis revenu et je l’ai revolé parce que c’est un livre fondateur pour moi, et que je devais le posséder.

De la lecture à l’écriture, comment la transition s’est-elle faite ?

P.L. : Quand j’étais étudiant, il y avait une professeure de littérature, Maïalen Lafitte, qui organisait la venue d’auteurs dans ses classes et moi, de mon côté, j’organisais des rencontres devant l’amphi 700 de l’Université Michel de Montaigne de Bordeaux avec des danseurs, des musiciens, des auteurs qui étaient des amis. Un jour, elle m’a annoncé qu’elle allait accueillir Julien Blaine. Je suis allé à cette rencontre et j’ai découvert un type monstrueux, dans l’excès, dans la démesure. Son œuvre, c’est littéralement sa vie. Julien Blaine parlait d’auteurs que je ne connaissais pas, du tragique, de la politique et, il a proposé aux étudiants de faire des choses avec lui. Je me suis manifesté, il m’a invité à la Prévôté (résidence de création organisée par l’agence Écla Aquitaine), nous avons travaillé tout l’après-midi et nous avons fait une lecture publique ensemble. Il y a eu une grande complicité entre nous et sa générosité m’a marqué. Je suis parti à Marseille avec lui. Je suis resté une semaine chez lui puis une semaine en résidence au CIPM (Centre international de poésie Marseille). J’ai pu avoir accès à la bibliothèque du CIPM et à celle de Julien Blaine. Il m’a présenté Nicolas Tardy, Pascal Poyet et d’autres auteurs avec qui je travaille aujourd’hui.

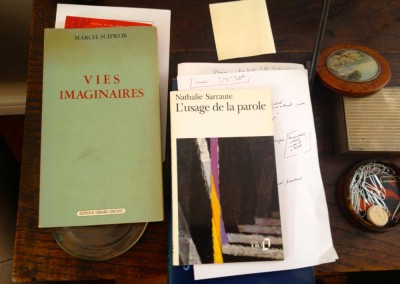

L’acte d’écrire est très lié pour moi à la lecture. Quand mon texte est écrit, je le lis à voix haute et je l’enregistre. Le lendemain, je refais l’enregistrement à partir de ma mémoire, pour voir ce qui reste du texte. Je réécris alors à partir de là, je reprends le texte d’origine et réintègre ce qui me convient. Le lire à haute voix me permet de voir si le texte sonne. Si ce n’est pas le cas, je le jette. La poésie est une écriture naturelle pour moi qui suis un matheux. J’y retrouve une organisation mathématique, la géométrie, l’algèbre. Elle permet de me libérer sur ce que je veux raconter.

Pourquoi lire à voix haute et quel engagement cela représente-t-il ?

P.L. : Tous les textes que j’écrivais, je les lisais à ma mère dans la cuisine parce qu’elle était occupée. Cela nous permettait de passer du temps ensemble et cela a forgé notre lien, ce même lien que je retrouve avec le public. Je propose très souvent à des auteurs et au public de lire avec moi. J’aime offrir cette liberté de choix. Cela crée des lectures vivantes et sincères.

Écrire est un engagement, une façon de dire le monde comme le fait Arno Bertina quand il parle de choses qui le scandalisent. Mais l’écriture est également une exploration de la langue comme ont su le faire Joyce ou Proust.

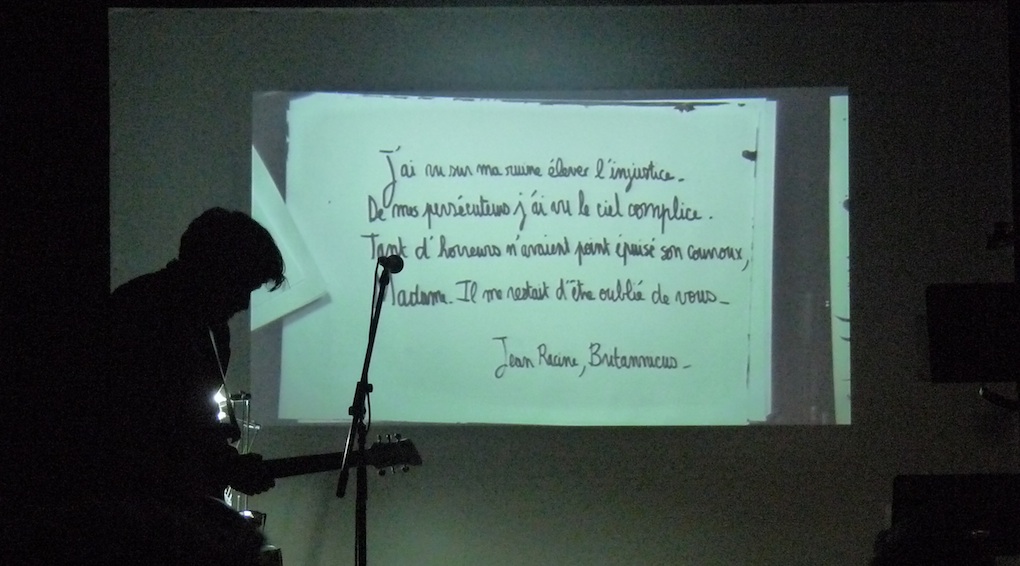

La lecture est un engagement très politique. Avec le collectif Boxon (Gilles Cabut, Cyrille Bret, Julien d’Abrigeon), nous sommes au cœur de cet engagement. Nous avons une culture dadaïste, une culture de l’événement où nous saisissons l’occasion de la lecture. Oser lire dans un espace public comme un bar, dans des espaces de vie. Lire a un sens politique : nous lisons dans la cité, dans la ville, dans des espaces qui ne sont pas dédiés à la lecture. J’aime particulièrement lire dans les collèges, les lycées, les universités, car les élèves ne sont pas habitués à ça. Je m’agace souvent de l’élitisme que l’on attribue à la poésie, comme si la poésie était une langue compliquée, pas accessible à tous. Mais la poésie parle de notre vie. J’écris en ce moment sur les services de l’État. Je m’intéresse aux personnels soignants, à leurs passions, leurs joies, la dureté de leur travail et aux instants de complicité qu’ils vivent. Je pars de leurs récits, du réel pour créer la fiction. Je mène un travail similaire sur les réfugiés, sur la façon dont l’État se comporte pour les accueillir.

Comment et que lisez-vous en public ? Comment faites-vous le lien entre la poésie que vous écrivez et les romans que vous lisez ?

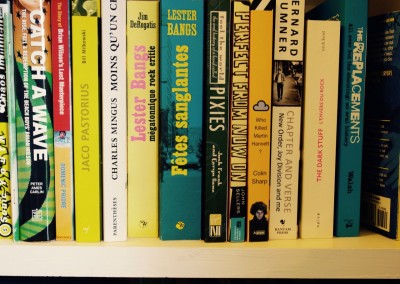

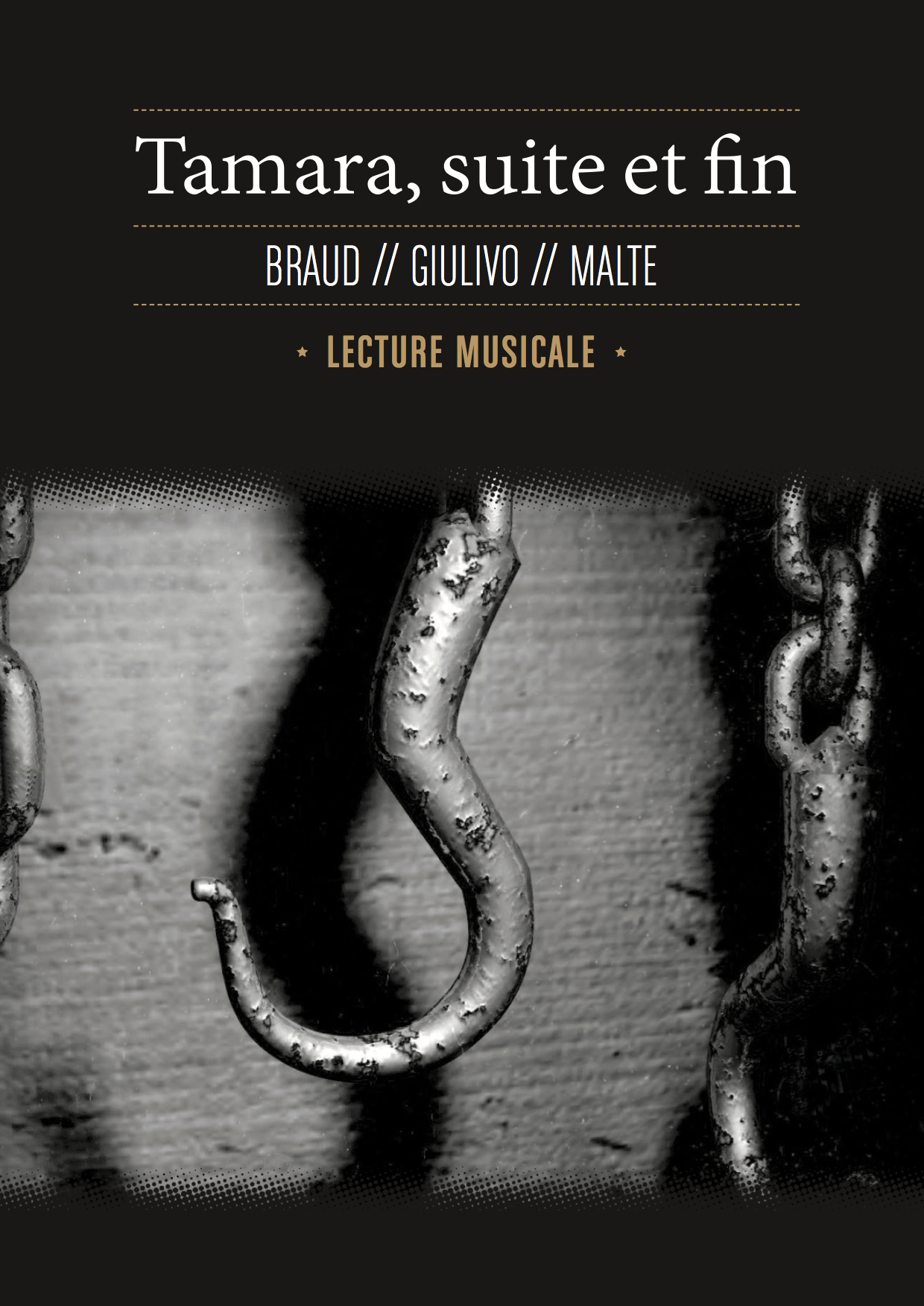

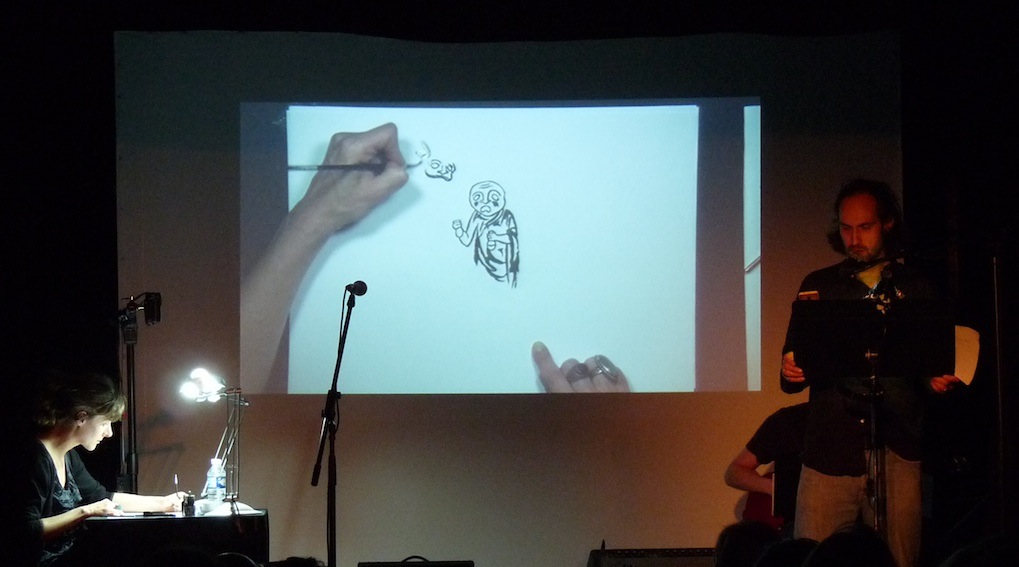

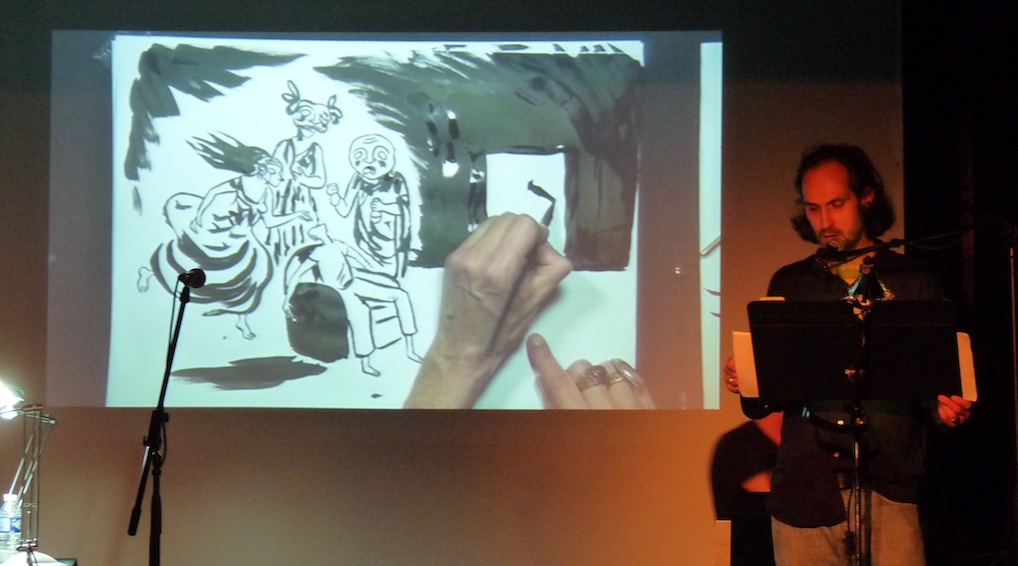

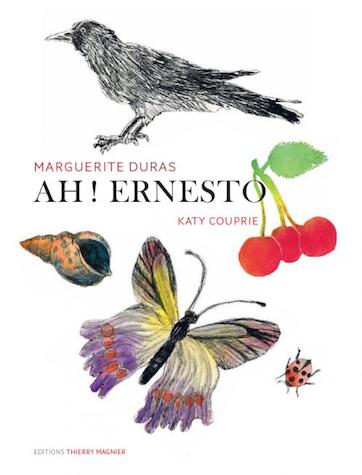

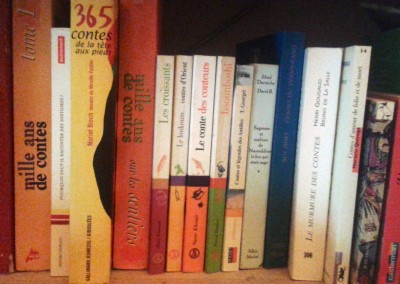

P.L. : Je ne me sens pas légitime pour lire d’autres textes que les miens. J’intègre toujours l’intervention du public et je ne fais jamais de long tunnel de lecture, je lis toujours de petits textes. L’association de courtes lectures tisse une lecture. J’aime quand ces textes bougent et se percutent. Pendant l’Escale du livre de Bordeaux, j’ai eu une carte blanche pour organiser avec Carole Lataste une soirée lecture. J’ai fait se croiser des auteurs de poésie, de romans, de sociologie, d’anthropologie, de bandes dessinées et ces croisements ont permis de recréer une parole. Toutes ces expériences, expérimentations de lectures me permettent d’explorer le texte poétique et parfois d’écrire des textes pour deux ou trois voix, le plus souvent avec mon complice Julien d’Abrigeon. Lire avec Julien est en soi une expérience sonore qui pousse à dépasser les limites du texte. D’ailleurs, quand j’ai rencontré Julien Blaine, je n’ai respiré, lu et écrit que de la poésie. C’était une sorte d’enfermement. La réouverture vers le roman, je l’ai eu avec les conseils de lecture de Claude Chambard et avec son livre La Vie de famille. J’ai découvert les polars de J.P. Manchette, les personnages démesurés de Harry Crews qui évoluent dans des situations tragiques avec humour. J’ai trouvé une liberté chez Jean Echenoz dans Un An (éd. de Minuit), qui s’amuse avec le lecteur sans se jouer de lui. Chez Charles Reznikof, Holocauste et Stewart O’Nan, Un Mal qui répand la terreur (éd. de l’Olivier), j’ai découvert que langue et histoire, exploration et narration peuvent être liées. Dans La bouffe est chouette à Fatchakulla de Ned Crabb, le récit oscille entre le tragique et le comique. Mes textes sont dans cet état d’esprit. Même si Funky Collège est classé en poésie, ce sont des petites histoires où les prénoms sont importants parce qu’ils donnent du récit : « Fayssal » ne raconte pas la même chose qu’ « Arthur ». Et la part de narration permet de rendre le texte accessible.

Comment et que lisez-vous en public ? Comment faites-vous le lien entre la poésie que vous écrivez et les romans que vous lisez ?

P.L. : Je lis tous les soirs, la lecture du soir est nécessaire. Je lis le matin très tôt, assis à une table avec un cahier et un stylo. Un mot, un rythme peuvent déclencher une idée et l’écriture. Au collège, je ne force pas mes élèves à lire, mais je leur parle beaucoup de lecture. Je leur lis des extraits de mes propres lectures. Je partage cela avec eux pour les inciter à comprendre. Je leur donne des références pour les aider à écrire. Je leur montre des choses que je vois, des expositions, des vidéos. Ma préoccupation est qu’il se passe quelque chose de tellement fort entre nous grâce à la lecture qu’ils s’en souviendront et qu’ils reviendront vers le livre.