par UnMondeAutrement957

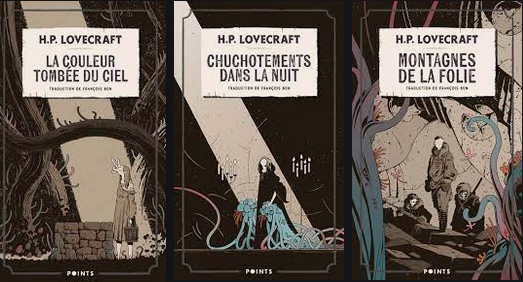

Entré de façon magistrale en littérature avec Sortie d’usine en 1982, François Bon se consacre depuis à la littérature sous toutes ses formes. Romancier, dramaturge, scripteur, essayiste, il est de tous les territoires où la littérature s’invente, notamment sur Internet ou dans les ateliers d’écriture. Et depuis 2010, il est entré en Lovecraft comme on pourrait dire. Lectures, traductions, essais, analyses, vidéos… : François Bon redonne par tous les moyens à sa disposition une vision neuve de l’un des plus grands auteurs américains, de littérature fantastique et de littérature tout court.

Vous évoquez souvent comment vous avez redécouvert Lovecraft, à l’occasion d’un passage à Providence et en constatant comment l’ambiance, l’identité de cette ville, au final assez anodines et éloignées de l’image que l’on peut s’en faire à la lecture des nouvelles de HPL, vous ont amené à reconsidéré son travail. Mais comment s’est passée votre première rencontre avec Lovecraft et qu’en gardiez-vous des années plus tard pour qu’une force (indicible ?) vous amène à sortir de la voie rapide pour un arrêt à Providence ?

François Bon : Ce n’est pas de la triche : c’est la recherche de Lovecraft à Providence qui m’a brutalement fait comprendre que le fantastique de Lovecraft était lié à l’idée de la ville, et que sa vie avait été celle d’un écrivain. Le souvenir justement était vague, déceptif, parce qu’il manquait de langue. Autant la prose de Poe, celle de Melville dispensent des lumières noires, multiples, acérées, le souvenir que j’avais des histoires de Lovecraft était gris, mou, en dehors du canevas des histoires. Des livres de rencontre, lus chez des amis, ou échangés au lycée dans l’adolescence, qui ne m’avaient pas donné envie d’y revenir. Pour qui écrit c’est toujours un moment privilégié d’aller à la rencontre de comment un auteur vit et travaille, c’est même un peu une enquête systématique. Sauf que là, une fois découverte comme était banale la « maison maudite » de Benefit Street, j’ai voulu le relire, en anglais cette fois, et ça a été le choc.

Il était de notoriété publique que les traductions existantes de Lovecraft en français étaient très contestables. est-ce cet état de fait qui vous a donné envie de retraduire ou une volonté de pénétrer plus loin dans l’analyse de la phrase lovecraftienne ?

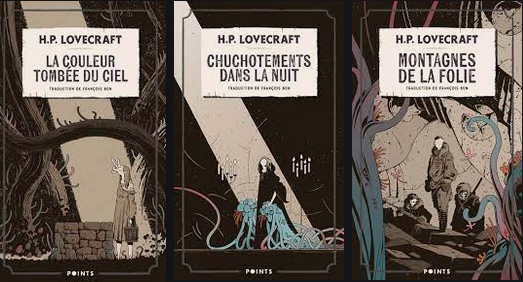

François Bon : Non, absolument pas. C’est juste plaisir personnel, le défi que ça représente. Par exemple Lovecraft utilise volontairement la syntaxe anglaise du XVIIIe siècle, ce qui donne cet effet si particulier de distanciation, et chaque personnage utilise un registre de langue lié à son état civil. L’hydrographe de Couleur tombée du ciel, le prof de droit de Dans l’abîme du temps. Ces registres sont très distincts et il faut les respecter – mais prendre à Saint-Simon les tournures de notre propre XVIIIe ou bien, un siècle après Lovecraft, recréer cet effet à partir par exemple de Baudelaire traduisant Poe ? Je n’ai jamais remis le nez dans les traductions françaises. Une des caractéristiques de notre langue, née plus tôt que ses voisines, c’est d’avoir constamment à retraduire, ce qui n’est pas le cas de l’anglais ou de l’allemand. En traduisant, on a une expérience du texte radicalement différente de la lecture simple. Par contre, j’ai un très grand respect pour Jacques Papy, décédé en 1968, le premier traducteur de Lovecraft, aussi traducteur de Bierce, Stevenson et d’autres. Mais Papy n’avait à sa disposition que les textes simplifiés de Derleth [1] dans ses premières éditions de l’Après-Guerre, que les premières éditions françaises élaguent encore (l’édition Laffont de Francis Lacassin, début des années 70, les fera compléter par d’autres traducteurs, au prix de belles incohérences). D’autre part, pour traduire il faut connaître l’auteur et son contexte. Aucune commune mesure avec ce qu’on sait aujourd’hui de Lovecraft d’une part, mais aussi de ses amis, de Weird Tales [2], de l’époque, notamment le contexte intellectuel d’après la Grande Dépression, et le rapport des US aux populismes européens, dont Hitler jusqu’à la bascule de 1934. Très concrètement, je ne traduis pas les mêmes textes que Papy. L’exemple le plus frappant c’est Dans l’abîme du temps, manuscrit approximativement dactylographié par Barlow [3], sans révision par HPL, que Derleth réadapte à son tour. Peu avant son suicide à Mexico, en 1952, Barlow avait laissé ce manuscrit à une de ses étudiantes. Après le décès de celle-ci, en 2004, sa sœur découvre à Hawaï cette liasse sans savoir ce que c’est, et a l’intelligence de remonter la piste… La version complète de Dans l’abîme du temps n’existe que depuis 2011. L’édition critique actuelle de référence pour les œuvres principales, The annotated Lovecraft, date de 2015…

François Bon : Non, absolument pas. C’est juste plaisir personnel, le défi que ça représente. Par exemple Lovecraft utilise volontairement la syntaxe anglaise du XVIIIe siècle, ce qui donne cet effet si particulier de distanciation, et chaque personnage utilise un registre de langue lié à son état civil. L’hydrographe de Couleur tombée du ciel, le prof de droit de Dans l’abîme du temps. Ces registres sont très distincts et il faut les respecter – mais prendre à Saint-Simon les tournures de notre propre XVIIIe ou bien, un siècle après Lovecraft, recréer cet effet à partir par exemple de Baudelaire traduisant Poe ? Je n’ai jamais remis le nez dans les traductions françaises. Une des caractéristiques de notre langue, née plus tôt que ses voisines, c’est d’avoir constamment à retraduire, ce qui n’est pas le cas de l’anglais ou de l’allemand. En traduisant, on a une expérience du texte radicalement différente de la lecture simple. Par contre, j’ai un très grand respect pour Jacques Papy, décédé en 1968, le premier traducteur de Lovecraft, aussi traducteur de Bierce, Stevenson et d’autres. Mais Papy n’avait à sa disposition que les textes simplifiés de Derleth [1] dans ses premières éditions de l’Après-Guerre, que les premières éditions françaises élaguent encore (l’édition Laffont de Francis Lacassin, début des années 70, les fera compléter par d’autres traducteurs, au prix de belles incohérences). D’autre part, pour traduire il faut connaître l’auteur et son contexte. Aucune commune mesure avec ce qu’on sait aujourd’hui de Lovecraft d’une part, mais aussi de ses amis, de Weird Tales [2], de l’époque, notamment le contexte intellectuel d’après la Grande Dépression, et le rapport des US aux populismes européens, dont Hitler jusqu’à la bascule de 1934. Très concrètement, je ne traduis pas les mêmes textes que Papy. L’exemple le plus frappant c’est Dans l’abîme du temps, manuscrit approximativement dactylographié par Barlow [3], sans révision par HPL, que Derleth réadapte à son tour. Peu avant son suicide à Mexico, en 1952, Barlow avait laissé ce manuscrit à une de ses étudiantes. Après le décès de celle-ci, en 2004, sa sœur découvre à Hawaï cette liasse sans savoir ce que c’est, et a l’intelligence de remonter la piste… La version complète de Dans l’abîme du temps n’existe que depuis 2011. L’édition critique actuelle de référence pour les œuvres principales, The annotated Lovecraft, date de 2015…

Il y a quelque chose de très étonnant dans la sélection des premières nouvelles sur lesquelles vous vous êtes penché. On y retrouve des grands classiques, mais aussi des textes d’ordinaire peu estimés, auxquels vous redonnez un éclat surprenant. Comment s’est effectué ce choix ?

François Bon : Pour moi, le premier rapport à une phrase de Lovecraft, quand on avance une traduction, c’est quasi des mots croisés. Toutes les interrogations surgissent à la fois. J’ai commencé par des textes qui me semblaient poser la question de la ville,  de l’urbain, et progressivement celle du livre, la permanence d’une bibliothèque maudite. Il m’a semblé important aussi, mais c’est parce que je les découvrais à mesure dans leurs enjeux, de reconstituer un peu du « laboratoire » de Lovecraft, textes à motifs récurrents, souvent amorcés dès 1920, et qui seront l’amorce des grands récits d’après 1930. La question de l’écriture y est toujours présente en abîme, de façon réflexive. La relation à Poe, Baudelaire, Dunsany [4] s’y exprime de façon souvent plus centrale. Après, il y a un autre critère : je sais qu’au terme de ce parcours Lovecraft, je traduirai la fameuse Quête en rêve de Kadath l’inconnue. Pour l’instant, je n’y suis pas encore. Chaque texte est une étape pour conquérir le suivant. Bizarrement, les textes les plus emblématiques, comme L’appel de Cthulhu ou Montagnes de la folie, ne sont pas les plus indémêlables. Par contre, les structures de temps, dans un référent en permanence variable, quand on essaye d’aborder Dans l’abîme du temps (tout à la fin, le narrateur, descendu dans les ruines d’une ville pré-humaine, découvre un texte rédigé de sa propre main…), quand la langue s’est toujours construite sur la linéarité habituelle du temps, il y a de quoi devenir fou. J’ajoute pour finir que certains textes considérés trop souvent comme maladroits, ou secondaires, peuvent être d’une importance capitale pour la compréhension de l’écriture lovecraftienne, je pense à cette nuit blanche dans New York au terme de laquelle, dans un carnet acheté 10 cts à 7 h du matin, assis dans un parc public, il écrit d’une traite sa nouvelle Lui (He)…

de l’urbain, et progressivement celle du livre, la permanence d’une bibliothèque maudite. Il m’a semblé important aussi, mais c’est parce que je les découvrais à mesure dans leurs enjeux, de reconstituer un peu du « laboratoire » de Lovecraft, textes à motifs récurrents, souvent amorcés dès 1920, et qui seront l’amorce des grands récits d’après 1930. La question de l’écriture y est toujours présente en abîme, de façon réflexive. La relation à Poe, Baudelaire, Dunsany [4] s’y exprime de façon souvent plus centrale. Après, il y a un autre critère : je sais qu’au terme de ce parcours Lovecraft, je traduirai la fameuse Quête en rêve de Kadath l’inconnue. Pour l’instant, je n’y suis pas encore. Chaque texte est une étape pour conquérir le suivant. Bizarrement, les textes les plus emblématiques, comme L’appel de Cthulhu ou Montagnes de la folie, ne sont pas les plus indémêlables. Par contre, les structures de temps, dans un référent en permanence variable, quand on essaye d’aborder Dans l’abîme du temps (tout à la fin, le narrateur, descendu dans les ruines d’une ville pré-humaine, découvre un texte rédigé de sa propre main…), quand la langue s’est toujours construite sur la linéarité habituelle du temps, il y a de quoi devenir fou. J’ajoute pour finir que certains textes considérés trop souvent comme maladroits, ou secondaires, peuvent être d’une importance capitale pour la compréhension de l’écriture lovecraftienne, je pense à cette nuit blanche dans New York au terme de laquelle, dans un carnet acheté 10 cts à 7 h du matin, assis dans un parc public, il écrit d’une traite sa nouvelle Lui (He)…

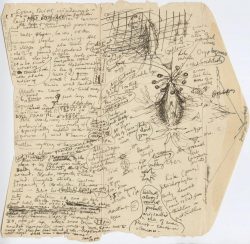

« De 1920 jusqu’à sa mort, en 1937, l’écriture est un flux quotidien – lettres, cartes postales, mais aussi système de lettres tournantes collectives, circulation de manuscrits –, probablement 35 000 lettres et cartes en estimation basse.»

Vous effectuez depuis le début de votre travail sur Lovecraft, une véritable exploration de ses productions considérées jusque-là annexes, notamment sa formidable correspondance, dont les publications réalisées ces dernières années par S.T. Joshi [5] nous offrent enfin une vision précise. Comment ces lectures éclairent-elles et enrichissent-elles votre travail de traduction ?

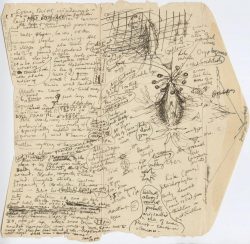

François Bon : Je crois qu’un des points actuels les plus décisifs, pour Lovecraft (comme d’ailleurs pour Kafka, Proust ou Flaubert) c’est de considérer l’œuvre comme écosystème. Interroger l’écriture même. L’autre point commun avec Kafka, c’est qu’une grande part de l’œuvre, les poèmes, une bonne part des grands récits, tout ce qu’il a ébauché aussi côté de la « non fiction » (ses étranges guides de voyage « travel logs » qui auraient peut-être été un de ses projets majeurs sans sa mort prématurée) est inédite à sa mort. Voici un auteur pour lequel on n’a presque aucun document biographique de ses 20 ans à ses 29 ans, jusqu’au décès de sa mère mais de 1920 jusqu’à sa mort, en 1937, l’écriture est un flux quotidien – lettres, cartes postales, mais aussi système de lettres tournantes collectives, circulation de manuscrits –, probablement 35 000 lettres et cartes en estimation basse – environ 6000 sont accessibles aux chercheurs à la John Hay Library [6] et environ 2000 sont publiées. Certains ensembles irrémédiablement détruits (les lettres à Sonia), d’autres qu’on continue d’exhumer. Depuis une dizaine d’années, S.T. Joshi a repris le chantier de la publication de la correspondance en l’établissant correspondant par correspondant – Kleiner, Galpin, Morton, Derleth et d’autres –, et déjà disponibles les deux ensembles majeurs que sont la correspondance avec Barlow, et surtout Robert Howard [7], qui se suicide en 1934. Pour l’année 1925, celle où il vit seul à Brooklyn, on a d’autre part la chance d’un carnet où il note au quotidien tout ce qu’il fait, mange, dépense, ses itinéraires, ses conversations, ses lectures, y compris le coiffeur ou parfois les douches, et bien sûr l’écriture. Et chaque semaine il le développe dans une lettre à ses tantes de Providence. C’est probablement un cas unique d’auteur dont, à 90 ans de distance, on peut reconstituer tout l’emploi du temps en tant qu’écrivain, et le corroborer par des témoignages comme ceux de Belknap Long ou George Kirk, son « coloc ». Paradoxalement, et pareil pour Kafka, quand Lovecraft s’embarque dans un récit, on a moins de traces. Je crois que c’est moins un chantier pour aider à la traduction, qu’un chantier en soi sur la naissance même de l’écriture et de l’imaginaire, d’autant plus fascinant pour nous qu’il s’agit d’un écrivain sans livre, dans un flux d’écriture quotidien, et publiant quasi essentiellement dans des magazines mensuels bon marché. Tout cela nous concerne au plus près. Je dirais presque que l’importance de retraduire, c’est pour recontextualiser la genèse de chaque texte dans cet ensemble massif et continu. Reste à savoir ce qu’on peut faire côté français : les lettres sont un monument littéraire en soi, qui ressemble plutôt au Finnegans Wake de Joyce. Avec quelques amis nous réfléchissions à une traduction collective en ligne de la correspondance à Howard. Mais hier j’étais dans une lettre fabuleuse (du 29 décembre 1930) à Morton, où il parle justement de l’imagination, dans son rapport au quotidien et à l’importance de la solitude, comment il suffit d’une petite cuiller pour entraîner la pensée. Mais la lettre fait 20 pages, avec des sections oralisées ou purement sonores, il faudrait tout un mois juste pour traduire cette lettre… Noter enfin, comme pour tout écrivain, l’importance des documents qui sont ceux du travail même : son « Commonplace Book » avec les 220 idées de récit accumulées sur 15 ans, les notices autobiographiques, les textes sur la méthodologie de la rédaction à l’usage d’auteurs plus jeunes ou de ses clients pour le rewriting…

Depuis une dizaine d’années, S.T. Joshi a repris le chantier de la publication de la correspondance en l’établissant correspondant par correspondant – Kleiner, Galpin, Morton, Derleth et d’autres –, et déjà disponibles les deux ensembles majeurs que sont la correspondance avec Barlow, et surtout Robert Howard [7], qui se suicide en 1934. Pour l’année 1925, celle où il vit seul à Brooklyn, on a d’autre part la chance d’un carnet où il note au quotidien tout ce qu’il fait, mange, dépense, ses itinéraires, ses conversations, ses lectures, y compris le coiffeur ou parfois les douches, et bien sûr l’écriture. Et chaque semaine il le développe dans une lettre à ses tantes de Providence. C’est probablement un cas unique d’auteur dont, à 90 ans de distance, on peut reconstituer tout l’emploi du temps en tant qu’écrivain, et le corroborer par des témoignages comme ceux de Belknap Long ou George Kirk, son « coloc ». Paradoxalement, et pareil pour Kafka, quand Lovecraft s’embarque dans un récit, on a moins de traces. Je crois que c’est moins un chantier pour aider à la traduction, qu’un chantier en soi sur la naissance même de l’écriture et de l’imaginaire, d’autant plus fascinant pour nous qu’il s’agit d’un écrivain sans livre, dans un flux d’écriture quotidien, et publiant quasi essentiellement dans des magazines mensuels bon marché. Tout cela nous concerne au plus près. Je dirais presque que l’importance de retraduire, c’est pour recontextualiser la genèse de chaque texte dans cet ensemble massif et continu. Reste à savoir ce qu’on peut faire côté français : les lettres sont un monument littéraire en soi, qui ressemble plutôt au Finnegans Wake de Joyce. Avec quelques amis nous réfléchissions à une traduction collective en ligne de la correspondance à Howard. Mais hier j’étais dans une lettre fabuleuse (du 29 décembre 1930) à Morton, où il parle justement de l’imagination, dans son rapport au quotidien et à l’importance de la solitude, comment il suffit d’une petite cuiller pour entraîner la pensée. Mais la lettre fait 20 pages, avec des sections oralisées ou purement sonores, il faudrait tout un mois juste pour traduire cette lettre… Noter enfin, comme pour tout écrivain, l’importance des documents qui sont ceux du travail même : son « Commonplace Book » avec les 220 idées de récit accumulées sur 15 ans, les notices autobiographiques, les textes sur la méthodologie de la rédaction à l’usage d’auteurs plus jeunes ou de ses clients pour le rewriting…

Est-ce en quelque sorte pour répondre à cet aspect protéiforme de l’œuvre de Lovecraft que vous avez ressenti le besoin, dans votre travail d’auteur, de créer votre propre écosystème ? Je pense notamment à vos vidéos sur Internet, ces instants Lovecraft [8] qui sont comme des pastilles sur un point précis de sa vie, ou encore les lectures à voix haute de vos traductions, vos vidéos à Providence, etc. Cette utilisation d’Internet était déjà présente dans votre travail récent, mais on a l’impression qu’elle s’est fortement amplifiée par le biais de votre intérêt pour Lovecraft…

François Bon : Oui, une démarche amorcée depuis longtemps, avec le 1er site web en 1997, l’ouverture au collectif en fondant remue.net 3 ans plus tard, revenant à un site perso – l’actuel tierslivre.net – en 2005 au temps des blogs. Depuis plusieurs années une accélération dans la mesure où je suis mon propre éditeur, et que la vidéo s’installe comme noyau actif du site, en particulier pour Lovecraft. C’est bien parce que nous avons à réfléchir sur l’intérieur de cette mutation numérique qui à la fois nous avale et ne se révèle qu’à tâtons, que ce chantier Lovecraft a pris une telle actualité : la période où il écrit c’est une mutation technique et scientifique aussi considérable que la nôtre, la radio, la transmission des images à distance, l’exploration des fonds marins et des pôles…

Depuis les débuts de votre travail d’écrivain, vous alternez entre des œuvres originales à des projets où vous travaillez avec les mots des autres – Rabelais, Koltès, Proust, etc. Concernant Lovecraft, ce travail a d’abord pris la forme de deux exceptionnelles fictions radiophoniques [9][10]. Pourriez-vous nous dire comment s’est effectuée cette réécriture ?

François Bon : C’est venu il y a très longtemps, par Rabelais justement : j’avais enchaîné mes premiers livres chez Minuit, il fallait se remettre intérieurement au travail. Les ateliers d’écriture y ont grandement contribué. Mais, symétriquement, découvrir qu’à travailler la littérature en tant que telle, on pouvait s’immerger dans une sorte de temporalité de fond, se tenir prêt… Ensuite, quand un livre perso déboule, on s’y donne à fond, mais ça va toujours assez vite. Ça doit aller vite. Le travail sur la temporalité des auteurs, Balzac, Flaubert, Proust, ou le As I lay dying de Faulkner écrit en 18 jours, c’est aussi quelque chose qui m’a frappé chez Lovecraft, ces longs temps de préparation, lecture, documentation, puis le récit écrit en quelques nuits, à peine quelques semaines pour les « grands » textes.

L’autre volet de votre question, aussi envie d’y répondre de façon un peu détournée : quand on « pense » Lovecraft, chacun de nous, vient une sorte de galaxie ou nébuleuse, avec énormément de courts métrages, des fictions radio (je pense au monde anglo-saxon), des œuvres graphiques (les dessins de Druillet…). On ne peut pas « adapter » Lovecraft, il faut le recréer. La radio a beaucoup compté pour moi, notamment dans les années 80. Quand Caroline Ouarzana, au département fictions de France Culture, m’a proposé 2 adaptations d’une heure, j’ai bien sûr immédiatement réagi. Chuchotements dans la nuit (The whisperer of darkness) s’y prêtait vraiment bien. J’ai tenté plusieurs pistes, dédoublement du narrateur principal, jeu entre formes dialoguées et lettres, téléphones, télégrammes puis à mesure qu’on avance, qu’on échange avec le réalisateur, ça décante et se simplifie. La trahison, c’est qu’il reste 30 pages sur les 90 du texte : tout doit passer par suggestion… Mais il y a la formidable balance de l’imaginaire radiophonique, lorsqu’on écoute dans la nuit. J’aimerais bien aussi, c’est une des recherches en ce moment, revenir visiter les « lieux » biographiques de Lovecraft en réalité virtuelle…

L’autre volet de votre question, aussi envie d’y répondre de façon un peu détournée : quand on « pense » Lovecraft, chacun de nous, vient une sorte de galaxie ou nébuleuse, avec énormément de courts métrages, des fictions radio (je pense au monde anglo-saxon), des œuvres graphiques (les dessins de Druillet…). On ne peut pas « adapter » Lovecraft, il faut le recréer. La radio a beaucoup compté pour moi, notamment dans les années 80. Quand Caroline Ouarzana, au département fictions de France Culture, m’a proposé 2 adaptations d’une heure, j’ai bien sûr immédiatement réagi. Chuchotements dans la nuit (The whisperer of darkness) s’y prêtait vraiment bien. J’ai tenté plusieurs pistes, dédoublement du narrateur principal, jeu entre formes dialoguées et lettres, téléphones, télégrammes puis à mesure qu’on avance, qu’on échange avec le réalisateur, ça décante et se simplifie. La trahison, c’est qu’il reste 30 pages sur les 90 du texte : tout doit passer par suggestion… Mais il y a la formidable balance de l’imaginaire radiophonique, lorsqu’on écoute dans la nuit. J’aimerais bien aussi, c’est une des recherches en ce moment, revenir visiter les « lieux » biographiques de Lovecraft en réalité virtuelle…

Propos recueillis par R.G.

ARTICLE PRÉCÉDEMMENT PARU DANS LA REVUE NUMÉRIQUE D’ALCA NOUVELLE AQUITAINE

[1] August William Derleth (1909-1971), écrivain et anthologiste américain. surtout connu pour avoir été le premier à publier les écrits de H. P. Lovecraft et pour ses propres contributions au Mythe de Cthulhu.

[2] Weird Tales est un magazine américain de type pulp lancé en mars 1923, célèbre pour avoir publié entre autres dans ses pages les premières nouvelles de Lovecraft.

[3] Robert Hayward Barlow (1918-1951), écrivain et anthropologue américain. Exécuteur testamentaire de H.P. Lovecraft

[4] Edward John Moreton Drax Plunkett, 18e baron de Dunsany (1878-1957). Écrivain irlandais, considéré comme l’un des fondateurs de la fantasy moderne.

[5] Sunand Tryambak Joshi, un critique littéraire et essayiste américain spécialiste des littératures de l’imaginaire, notamment de l’œuvre de H. P. Lovecraft.

[6] Bibliothèque du campus de la Brown University, à Providence, où vécut Lovecraft.

[7] Robert E. Howard (1906-1936), nouvelliste et romancier américain, inventeur de l’heroic Fantasy avec les aventures de son héros Conan le Barbare.

[8] L’Instant Lovecraft, n°37

[9] La Couleur tombée du ciel, France Culture

[10] La Chose sur le seuil France, Culture

par UnMondeAutrement957

Benoît Berthou, maître de conférences à l’université Paris 13 et chercheur au LabSIC (Laboratoire des Sciences de l’Information et de la Communication) s’intéresse depuis plusieurs années à la place et au devenir du dessin au sein des industries culturelles. À travers ses recherches, mais aussi la direction de la revue Comicalités, Études de culture que ses nombreuses publications, il pose un regard documenté sur l’essor de la bande dessinée dans le traitement du champ politique.

Comment, en tant que chercheur, en vient-on à se pencher sur le cas de la bande dessinée ?

Benoît Berthou : Par passion et un vif intérêt pour la chose dessinée, en plus je suppose d’un parcours atypique en lien avec le livre. J’ai fait au départ des études de philosophie, avant de devenir éditeur pendant 15 ans, un peu en bande dessinée, mais surtout en livres scolaires. Puis après avoir soutenu ma thèse, je suis devenu maître de conférences à l’université où j’ai créé des formations aux métiers du livre et de l’édition. C’est à ce moment que j’ai entamé plusieurs travaux sur la culture graphique en général, et plus particulièrement sur la bande dessinée. J’ai notamment voulu commencer par faire le tour de ce qu’on pourrait appeler le système de la bande dessinée, pour reprendre le titre du grand livre de Groensteen. C’est-à-dire autant une étude sur le lectorat pour la Bibliothèque Publique d’Information du Centre Pompidou, afin de cerner d’où vient cet appétit assez récent pour le dessin, qu’un livre sur l’édition de BD, car il m’intéressait aussi de savoir comment on la publie, on la traduit. Et puis j’ai mené une série d’études sur les genres : la politique, le documentaire…

Mais mon sujet de travail est la culture graphique et je n’envisage la bande dessinée que comme une occurrence de cette culture. On s’aperçoit ainsi aujourd’hui que les lecteurs sont dans un continuum d’intérêt. Pour le dire plus clairement, les gens qui lisent des BD jouent également aux jeux vidéo, regardent des animés et entretiennent un rapport à l’image qui passe avant tout par le dessin. Même le cinéma grand public s’en approche désormais. Les films de super héros qui envahissent nos écrans ont un côté très Méliès, tout le monde sait que c’est avant tout du fond vert et de la palette graphique. Bref du cinéma dessiné. Et c’est ce rapport à l’image qui m’intéresse avant tout. Que dit-il de notre société, que signifie l’abandon en quelque sorte des images qui s’affirment dans un réel prégnant ?

Mais mon sujet de travail est la culture graphique et je n’envisage la bande dessinée que comme une occurrence de cette culture. On s’aperçoit ainsi aujourd’hui que les lecteurs sont dans un continuum d’intérêt. Pour le dire plus clairement, les gens qui lisent des BD jouent également aux jeux vidéo, regardent des animés et entretiennent un rapport à l’image qui passe avant tout par le dessin. Même le cinéma grand public s’en approche désormais. Les films de super héros qui envahissent nos écrans ont un côté très Méliès, tout le monde sait que c’est avant tout du fond vert et de la palette graphique. Bref du cinéma dessiné. Et c’est ce rapport à l’image qui m’intéresse avant tout. Que dit-il de notre société, que signifie l’abandon en quelque sorte des images qui s’affirment dans un réel prégnant ?

Cette évolution se fait-elle seulement dans l’image de divertissement ?

Benoît Berthou : Non, loin de là. Prenez notamment la politique. C’est quoi une image politique ? Dans nos médias, c’est traditionnellement la photographie, l’image de presse qui vient en appui d’un texte, un article. Mais dans son approche classique, ce que Roland Barthes appelait le punctum – cette image qui fait preuve d’un réel et se suffit à elle-même pour en attester –, ce photojournalisme est en train aujourd’hui de céder la place à autre chose. On voit bien que ce territoire est aujourd’hui en train de devenir un territoire graphique, notamment grâce à la bande dessinée qui renouvelle le langage visuel de la politique.

« Que ce soit aux USA ou en Europe, la bande dessinée populaire s’est quelque part construite dans le déni. On a pour beaucoup bâti une bande dessinée très feuilletonnante, qui évacuait la question du politique. »

Comment justement la bande dessinée s’empare-t-elle du champ politique ?

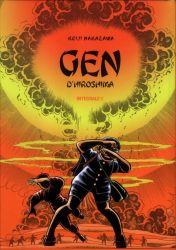

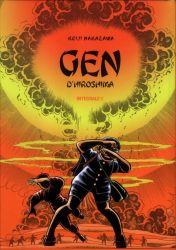

Benoît Berthou : Il y a déjà une tradition. Il suffit de relire Tintin. Que ce soit le ton très anticommuniste de Tintin au pays des Soviets, ou Le Lotus bleu avec l’invasion de la Mandchourie par le Japon, ou encore Au pays de l’or noir qui raconte entre autres la tentative de plusieurs pays occidentaux pour mettre la main sur le pétrole de l’Arabie Saoudite. Ensuite, dans une histoire plus récente de la bande dessinée, le fait politique est venu pour beaucoup par l’autobiographie. L’exemple absolu est évidemment Persepolis de Marjane Satrapi. Le récit de cette jeune fille iranienne qui déambule à travers l’Europe a conféré de façon très forte une valeur politique au témoignage. On peut penser également à Gen d’Hiroshima de Keiji Nakazawa, qui raconte sur dix tomes sa vie de survivant au premier bombardement atomique, une chronique poignante qui est aujourd’hui utilisée comme support pédagogique dans les écoles japonaises. Il y a enfin évidemment, dans les livres fondateurs de cette démarche, Maus, qui traite de la Shoah en transcrivant dans un monde animalier le récit du père de l’auteur, Art Spielgelman. Et pour tous ces exemples, cette particularité du récit de vie, de l’intime qui fait soudain sens politique, est en vérité très proche d’une démarche littéraire au sens strict. On n’est pas si loin par exemple de l’Événement de Annie Ernaux, récit de son avortement clandestin dans les années soixante, ou encore de Si c’est un homme de Primo Levi.

Benoît Berthou : Il y a déjà une tradition. Il suffit de relire Tintin. Que ce soit le ton très anticommuniste de Tintin au pays des Soviets, ou Le Lotus bleu avec l’invasion de la Mandchourie par le Japon, ou encore Au pays de l’or noir qui raconte entre autres la tentative de plusieurs pays occidentaux pour mettre la main sur le pétrole de l’Arabie Saoudite. Ensuite, dans une histoire plus récente de la bande dessinée, le fait politique est venu pour beaucoup par l’autobiographie. L’exemple absolu est évidemment Persepolis de Marjane Satrapi. Le récit de cette jeune fille iranienne qui déambule à travers l’Europe a conféré de façon très forte une valeur politique au témoignage. On peut penser également à Gen d’Hiroshima de Keiji Nakazawa, qui raconte sur dix tomes sa vie de survivant au premier bombardement atomique, une chronique poignante qui est aujourd’hui utilisée comme support pédagogique dans les écoles japonaises. Il y a enfin évidemment, dans les livres fondateurs de cette démarche, Maus, qui traite de la Shoah en transcrivant dans un monde animalier le récit du père de l’auteur, Art Spielgelman. Et pour tous ces exemples, cette particularité du récit de vie, de l’intime qui fait soudain sens politique, est en vérité très proche d’une démarche littéraire au sens strict. On n’est pas si loin par exemple de l’Événement de Annie Ernaux, récit de son avortement clandestin dans les années soixante, ou encore de Si c’est un homme de Primo Levi.

Dans les comics, qui s’installent de plus en plus en Europe notamment grâce au renfort du cinéma, trouve-t-on ce même surgissement du politique ?

Benoît Berthou : Pas vraiment. Que ce soit aux USA ou en Europe, la bande dessinée populaire s’est quelque part construite dans le déni. On a pour beaucoup bâti une bande dessinée très feuilletonnante, qui évacuait la question du politique. On peut après évidemment avoir des lectures. On peut voir par exemple chez les X-men, dans cette vie en groupe avec que des hommes, comme une réflexion en filigrane sur l’homosexualité. Mais cela me semble anecdotique. Tout comme Captain America qui devient noir ou Thor qui change de sexe. Je suis moins convaincu par la portée politique.

Par contre, avec le mouvement que l’on qualifie de meta comics, c’est-à-dire le comics qui met en scène le comic, la situation est tout autre. Je pense notamment au travail de Camille Baurin, qui a réalisé une thèse de littérature comparée sur le comic book et le montre très bien. Le geste inaugural en la matière est Watchmen, avec ces héros à la retraite, qui est une vraie critique de la société américaine et ses tentations fascisantes. Que ce soit le travail de Alan Moore, avec V pour Vendetta, de Warren Ellis avec Transmetropolitan, ou de Franck Miller, à travers son Batman dark night, surgit alors une question que peut-être seule la bande dessinée pouvait traiter, à savoir : est-ce que la politique aujourd’hui est avant tout une question d’héroïsme ? Je pense ainsi au Superman Red Son, scénarisé par Mark Millar. Cette histoire part d’un postulat très simple : que serait-il advenu si la capsule de Superman bébé avait atterri en URSS plutôt qu’aux USA ? On y voit alors Superman succéder à Staline et devenir chef du parti communiste. Il se retrouve alors face à un paradoxe, car il est par essence la réfutation de la doctrine marxiste, il est la preuve que tous les hommes ne naissent pas égaux. C’est un bel exemple, me semble-t-il, de cette interrogation entre politique et héroïsme.

Par contre, avec le mouvement que l’on qualifie de meta comics, c’est-à-dire le comics qui met en scène le comic, la situation est tout autre. Je pense notamment au travail de Camille Baurin, qui a réalisé une thèse de littérature comparée sur le comic book et le montre très bien. Le geste inaugural en la matière est Watchmen, avec ces héros à la retraite, qui est une vraie critique de la société américaine et ses tentations fascisantes. Que ce soit le travail de Alan Moore, avec V pour Vendetta, de Warren Ellis avec Transmetropolitan, ou de Franck Miller, à travers son Batman dark night, surgit alors une question que peut-être seule la bande dessinée pouvait traiter, à savoir : est-ce que la politique aujourd’hui est avant tout une question d’héroïsme ? Je pense ainsi au Superman Red Son, scénarisé par Mark Millar. Cette histoire part d’un postulat très simple : que serait-il advenu si la capsule de Superman bébé avait atterri en URSS plutôt qu’aux USA ? On y voit alors Superman succéder à Staline et devenir chef du parti communiste. Il se retrouve alors face à un paradoxe, car il est par essence la réfutation de la doctrine marxiste, il est la preuve que tous les hommes ne naissent pas égaux. C’est un bel exemple, me semble-t-il, de cette interrogation entre politique et héroïsme.

Pour revenir à nos contrées, qu’est-ce que la bande dessinée peut apporter de plus que le dessin de presse qui, de tradition et de par l’actualité récente, a toujours une place primordiale dans le traitement de la politique ?

Benoît Berthou : La narration, indubitablement. Le dessin de presse, quelles que soient sa valeur et sa qualité, est une image statique, au même titre que la photo de presse. Je me suis notamment beaucoup intéressé à Joe Sacco, un journaliste et dessinateur américain dont toute la rhétorique est quelque part une critique, ou tout du moins une réponse par la bande dessinée au photojournalisme. Par exemple, dans son album Gaza 1956, il réalise des images pleine page qui s’apparentent dans leur objectif à du photojournalisme, c’est-à-dire rendre tout un monde dans une image, sauf que Joe Sacco découpe cette image en vingt ou trente cases, il multiplie les points de vue, les dialogues, il brouille son image en introduisant du récit justement. Il met en évidence quelque part ce que Étienne Davodeau exprime dans la préface de son album Rural !, où il écrit : « Raconter, c’est cadrer. Cadrer, c’est éluder. Éluder, c’est mentir. »

statique, au même titre que la photo de presse. Je me suis notamment beaucoup intéressé à Joe Sacco, un journaliste et dessinateur américain dont toute la rhétorique est quelque part une critique, ou tout du moins une réponse par la bande dessinée au photojournalisme. Par exemple, dans son album Gaza 1956, il réalise des images pleine page qui s’apparentent dans leur objectif à du photojournalisme, c’est-à-dire rendre tout un monde dans une image, sauf que Joe Sacco découpe cette image en vingt ou trente cases, il multiplie les points de vue, les dialogues, il brouille son image en introduisant du récit justement. Il met en évidence quelque part ce que Étienne Davodeau exprime dans la préface de son album Rural !, où il écrit : « Raconter, c’est cadrer. Cadrer, c’est éluder. Éluder, c’est mentir. »

Peut-être est-ce là d’ailleurs la clé de succès du traitement politique par la bande dessinée auprès d’une jeune génération. Aujourd’hui où les jeunes savent l’image politique déformée, manipulée, peut-être la préfère-t-elle dessinée, car c’est une forme qui assume clairement sa subjectivité.

Propos recueillis par R.G.

ARTICLE PRÉCÉDEMMENT PARU DANS LA REVUE NUMÉRIQUE D’ALCA NOUVELLE AQUITAINE

par UnMondeAutrement957

Bien trop petit, Manu Causse, 2022

« C’est l’histoire d’un concours de quéquette. Du point de vue de celui qui perd. » Ainsi commence l’histoire de Grégoire lorsque, dans le vestiaire de la piscine, Antoine lui fait remarquer la taille ridicule de son sexe. Mais en plus d’avoir la plus petite bite du monde, Grégoire se coltine des parents psy et souffre d’épididymite, une inflammation douloureuse des testicules qui arrivent sans prévenir. Il semble que tout le destine à finir seul et puceau. Il lui reste l’écriture et ses fans-fictions dans lesquelles il met en scène ses personnages Max Egrogire et Chloé Rembrandt dont les aventures semblent particulièrement intéresser l’un de ses followers. Se tisse alors entre eux une correspondance qui pousse Grégoire sur des chemins où l’imagination va atteindre le désir et le plaisir. S’il pensait alors avoir un problème de taille, il découvre qu’il possède d’autres qualités bien plus puissantes.

« C’est l’histoire d’un concours de quéquette. Du point de vue de celui qui perd. » Ainsi commence l’histoire de Grégoire lorsque, dans le vestiaire de la piscine, Antoine lui fait remarquer la taille ridicule de son sexe. Mais en plus d’avoir la plus petite bite du monde, Grégoire se coltine des parents psy et souffre d’épididymite, une inflammation douloureuse des testicules qui arrivent sans prévenir. Il semble que tout le destine à finir seul et puceau. Il lui reste l’écriture et ses fans-fictions dans lesquelles il met en scène ses personnages Max Egrogire et Chloé Rembrandt dont les aventures semblent particulièrement intéresser l’un de ses followers. Se tisse alors entre eux une correspondance qui pousse Grégoire sur des chemins où l’imagination va atteindre le désir et le plaisir. S’il pensait alors avoir un problème de taille, il découvre qu’il possède d’autres qualités bien plus puissantes.

Bien trop petit est un roman délicieusement joyeux dans lequel l’humour et le désir s’entrelacent autour des interrogations d’un adolescent tourmenté par des problèmes qui lui semblent insurmontables.

Citron, Mélody Gornet, 2021

« Si tu étais une glace, qu’est-ce que tu serais ? » C’est par cette question que Lana teste ces interlocuteurs sur l’appli de rencontres. Lana traîne son ennui au lycée et jusque dans sa chambre. Les gens de son âge ne l’intéressent pas vraiment, à se satisfaire de relations sans intérêt, prévisibles. Dans la file qui la mène au self, Lana scrolle sur l’application de rencontre, envoie sa sempiternelle question, et quitte la conversation quand la réponse est trop « vanille ». Elle aurait continué ainsi à traîner son ennui si Jonathan n’avait pas lu par-dessus son épaule, s’il ne l’avait pas suivie au self, s’il n’avait pas insisté pour la connaître, lui un gars de sa classe qu’elle avait cru sans intérêt. Mais Jonathan a ce quelque chose de plus qui attire et intrigue Lana : il ne s’interdit rien dans ce qu’il a envie de vivre. Lana va entrer peu à peu dans son monde, et découvrir le goût du Magnum triple chocolat, coulis de framboise.

« Si tu étais une glace, qu’est-ce que tu serais ? » C’est par cette question que Lana teste ces interlocuteurs sur l’appli de rencontres. Lana traîne son ennui au lycée et jusque dans sa chambre. Les gens de son âge ne l’intéressent pas vraiment, à se satisfaire de relations sans intérêt, prévisibles. Dans la file qui la mène au self, Lana scrolle sur l’application de rencontre, envoie sa sempiternelle question, et quitte la conversation quand la réponse est trop « vanille ». Elle aurait continué ainsi à traîner son ennui si Jonathan n’avait pas lu par-dessus son épaule, s’il ne l’avait pas suivie au self, s’il n’avait pas insisté pour la connaître, lui un gars de sa classe qu’elle avait cru sans intérêt. Mais Jonathan a ce quelque chose de plus qui attire et intrigue Lana : il ne s’interdit rien dans ce qu’il a envie de vivre. Lana va entrer peu à peu dans son monde, et découvrir le goût du Magnum triple chocolat, coulis de framboise.

Mélody Gornet conduit ce roman avec une écriture sans fioritures, fluide et précise. Citron soulève les masques et ouvre le champ des possibles sur la relation amoureuse.

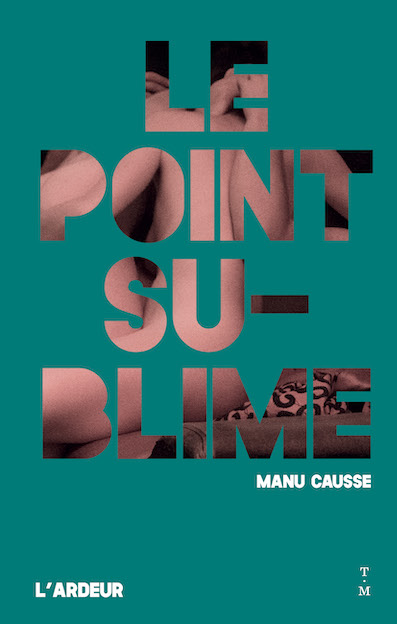

Le Point sublime, Manu Causse, 2020

Mina prend la route en direction des Granges, transportant avec elle les cendres de sa grand-mère, Lune, pour les répandre au Point sublime. Dans la voiture qui la conduit vers la maison de son enfance, Mina refait le film de sa vie. De la découverte des plaisirs liés au corps à l’âge de neuf ans, en passant par ses premières expériences de la sexualité à quinze ans, aux côtés de sa meilleure amie, jusqu’à ses dix-sept ans, où elle rencontre Melchior et Kas qui feront de son été un été inoubliable, Mina explore ses souvenirs et les sentiers de son désir.

Mina prend la route en direction des Granges, transportant avec elle les cendres de sa grand-mère, Lune, pour les répandre au Point sublime. Dans la voiture qui la conduit vers la maison de son enfance, Mina refait le film de sa vie. De la découverte des plaisirs liés au corps à l’âge de neuf ans, en passant par ses premières expériences de la sexualité à quinze ans, aux côtés de sa meilleure amie, jusqu’à ses dix-sept ans, où elle rencontre Melchior et Kas qui feront de son été un été inoubliable, Mina explore ses souvenirs et les sentiers de son désir.

Le Point sublime est un roman qui nous invite à entamer une ascension vers un sommet qui offre une vue sur un paysage d’une beauté à couper le souffle. Mina raconte ses éprouvés, ses hontes, ses incompréhensions puis son éclosion cet été-là au Granges, le dernier avant la maladie de Lune, le plus beau, l’année de ses dix-sept ans. Avec Melchior et Kas. Mina découvre la sensation d’une liberté intense, la possibilité du choix, l’attente, le partage du plaisir. Marcher à contre-courant dans le lit de la rivière. S’étendre sur les berges pour se réchauffer au soleil. Arpenter les sentiers en pente douce, s’écorcher, persévérer, regarder vers le ciel, se frotter aux falaises et en ressentir le vertige. Enfin, atteindre le Point sublime et se laisser caresser par les nuages qui s’y sont accrochés. C’est là que Mina éprouvera au plus profond de son corps son désir le plus intense, celui de devenir une femme libre.

Manu Causse transmet avec douceur et intensité les éprouvés de Mina dans la découverte d’elle-même. Il livre un roman de toute beauté, majestueux, juste, et sensible.

Par L.B

François Bon : Non, absolument pas. C’est juste plaisir personnel, le défi que ça représente. Par exemple Lovecraft utilise volontairement la syntaxe anglaise du XVIIIe siècle, ce qui donne cet effet si particulier de distanciation, et chaque personnage utilise un registre de langue lié à son état civil. L’hydrographe de Couleur tombée du ciel, le prof de droit de Dans l’abîme du temps. Ces registres sont très distincts et il faut les respecter – mais prendre à Saint-Simon les tournures de notre propre XVIIIe ou bien, un siècle après Lovecraft, recréer cet effet à partir par exemple de Baudelaire traduisant Poe ? Je n’ai jamais remis le nez dans les traductions françaises. Une des caractéristiques de notre langue, née plus tôt que ses voisines, c’est d’avoir constamment à retraduire, ce qui n’est pas le cas de l’anglais ou de l’allemand. En traduisant, on a une expérience du texte radicalement différente de la lecture simple. Par contre, j’ai un très grand respect pour Jacques Papy, décédé en 1968, le premier traducteur de Lovecraft, aussi traducteur de Bierce, Stevenson et d’autres. Mais Papy n’avait à sa disposition que les textes simplifiés de Derleth [1] dans ses premières éditions de l’Après-Guerre, que les premières éditions françaises élaguent encore (l’édition Laffont de Francis Lacassin, début des années 70, les fera compléter par d’autres traducteurs, au prix de belles incohérences). D’autre part, pour traduire il faut connaître l’auteur et son contexte. Aucune commune mesure avec ce qu’on sait aujourd’hui de Lovecraft d’une part, mais aussi de ses amis, de Weird Tales [2], de l’époque, notamment le contexte intellectuel d’après la Grande Dépression, et le rapport des US aux populismes européens, dont Hitler jusqu’à la bascule de 1934. Très concrètement, je ne traduis pas les mêmes textes que Papy. L’exemple le plus frappant c’est Dans l’abîme du temps, manuscrit approximativement dactylographié par Barlow [3], sans révision par HPL, que Derleth réadapte à son tour. Peu avant son suicide à Mexico, en 1952, Barlow avait laissé ce manuscrit à une de ses étudiantes. Après le décès de celle-ci, en 2004, sa sœur découvre à Hawaï cette liasse sans savoir ce que c’est, et a l’intelligence de remonter la piste… La version complète de Dans l’abîme du temps n’existe que depuis 2011. L’édition critique actuelle de référence pour les œuvres principales, The annotated Lovecraft, date de 2015…

François Bon : Non, absolument pas. C’est juste plaisir personnel, le défi que ça représente. Par exemple Lovecraft utilise volontairement la syntaxe anglaise du XVIIIe siècle, ce qui donne cet effet si particulier de distanciation, et chaque personnage utilise un registre de langue lié à son état civil. L’hydrographe de Couleur tombée du ciel, le prof de droit de Dans l’abîme du temps. Ces registres sont très distincts et il faut les respecter – mais prendre à Saint-Simon les tournures de notre propre XVIIIe ou bien, un siècle après Lovecraft, recréer cet effet à partir par exemple de Baudelaire traduisant Poe ? Je n’ai jamais remis le nez dans les traductions françaises. Une des caractéristiques de notre langue, née plus tôt que ses voisines, c’est d’avoir constamment à retraduire, ce qui n’est pas le cas de l’anglais ou de l’allemand. En traduisant, on a une expérience du texte radicalement différente de la lecture simple. Par contre, j’ai un très grand respect pour Jacques Papy, décédé en 1968, le premier traducteur de Lovecraft, aussi traducteur de Bierce, Stevenson et d’autres. Mais Papy n’avait à sa disposition que les textes simplifiés de Derleth [1] dans ses premières éditions de l’Après-Guerre, que les premières éditions françaises élaguent encore (l’édition Laffont de Francis Lacassin, début des années 70, les fera compléter par d’autres traducteurs, au prix de belles incohérences). D’autre part, pour traduire il faut connaître l’auteur et son contexte. Aucune commune mesure avec ce qu’on sait aujourd’hui de Lovecraft d’une part, mais aussi de ses amis, de Weird Tales [2], de l’époque, notamment le contexte intellectuel d’après la Grande Dépression, et le rapport des US aux populismes européens, dont Hitler jusqu’à la bascule de 1934. Très concrètement, je ne traduis pas les mêmes textes que Papy. L’exemple le plus frappant c’est Dans l’abîme du temps, manuscrit approximativement dactylographié par Barlow [3], sans révision par HPL, que Derleth réadapte à son tour. Peu avant son suicide à Mexico, en 1952, Barlow avait laissé ce manuscrit à une de ses étudiantes. Après le décès de celle-ci, en 2004, sa sœur découvre à Hawaï cette liasse sans savoir ce que c’est, et a l’intelligence de remonter la piste… La version complète de Dans l’abîme du temps n’existe que depuis 2011. L’édition critique actuelle de référence pour les œuvres principales, The annotated Lovecraft, date de 2015… de l’urbain, et progressivement celle du livre, la permanence d’une bibliothèque maudite. Il m’a semblé important aussi, mais c’est parce que je les découvrais à mesure dans leurs enjeux, de reconstituer un peu du « laboratoire » de Lovecraft, textes à motifs récurrents, souvent amorcés dès 1920, et qui seront l’amorce des grands récits d’après 1930. La question de l’écriture y est toujours présente en abîme, de façon réflexive. La relation à Poe, Baudelaire, Dunsany [4] s’y exprime de façon souvent plus centrale. Après, il y a un autre critère : je sais qu’au terme de ce parcours Lovecraft, je traduirai la fameuse Quête en rêve de Kadath l’inconnue. Pour l’instant, je n’y suis pas encore. Chaque texte est une étape pour conquérir le suivant. Bizarrement, les textes les plus emblématiques, comme L’appel de Cthulhu ou Montagnes de la folie, ne sont pas les plus indémêlables. Par contre, les structures de temps, dans un référent en permanence variable, quand on essaye d’aborder Dans l’abîme du temps (tout à la fin, le narrateur, descendu dans les ruines d’une ville pré-humaine, découvre un texte rédigé de sa propre main…), quand la langue s’est toujours construite sur la linéarité habituelle du temps, il y a de quoi devenir fou. J’ajoute pour finir que certains textes considérés trop souvent comme maladroits, ou secondaires, peuvent être d’une importance capitale pour la compréhension de l’écriture lovecraftienne, je pense à cette nuit blanche dans New York au terme de laquelle, dans un carnet acheté 10 cts à 7 h du matin, assis dans un parc public, il écrit d’une traite sa nouvelle Lui (He)…

de l’urbain, et progressivement celle du livre, la permanence d’une bibliothèque maudite. Il m’a semblé important aussi, mais c’est parce que je les découvrais à mesure dans leurs enjeux, de reconstituer un peu du « laboratoire » de Lovecraft, textes à motifs récurrents, souvent amorcés dès 1920, et qui seront l’amorce des grands récits d’après 1930. La question de l’écriture y est toujours présente en abîme, de façon réflexive. La relation à Poe, Baudelaire, Dunsany [4] s’y exprime de façon souvent plus centrale. Après, il y a un autre critère : je sais qu’au terme de ce parcours Lovecraft, je traduirai la fameuse Quête en rêve de Kadath l’inconnue. Pour l’instant, je n’y suis pas encore. Chaque texte est une étape pour conquérir le suivant. Bizarrement, les textes les plus emblématiques, comme L’appel de Cthulhu ou Montagnes de la folie, ne sont pas les plus indémêlables. Par contre, les structures de temps, dans un référent en permanence variable, quand on essaye d’aborder Dans l’abîme du temps (tout à la fin, le narrateur, descendu dans les ruines d’une ville pré-humaine, découvre un texte rédigé de sa propre main…), quand la langue s’est toujours construite sur la linéarité habituelle du temps, il y a de quoi devenir fou. J’ajoute pour finir que certains textes considérés trop souvent comme maladroits, ou secondaires, peuvent être d’une importance capitale pour la compréhension de l’écriture lovecraftienne, je pense à cette nuit blanche dans New York au terme de laquelle, dans un carnet acheté 10 cts à 7 h du matin, assis dans un parc public, il écrit d’une traite sa nouvelle Lui (He)… Depuis une dizaine d’années, S.T. Joshi a repris le chantier de la publication de la correspondance en l’établissant correspondant par correspondant – Kleiner, Galpin, Morton, Derleth et d’autres –, et déjà disponibles les deux ensembles majeurs que sont la correspondance avec Barlow, et surtout Robert Howard [7], qui se suicide en 1934. Pour l’année 1925, celle où il vit seul à Brooklyn, on a d’autre part la chance d’un carnet où il note au quotidien tout ce qu’il fait, mange, dépense, ses itinéraires, ses conversations, ses lectures, y compris le coiffeur ou parfois les douches, et bien sûr l’écriture. Et chaque semaine il le développe dans une lettre à ses tantes de Providence. C’est probablement un cas unique d’auteur dont, à 90 ans de distance, on peut reconstituer tout l’emploi du temps en tant qu’écrivain, et le corroborer par des témoignages comme ceux de Belknap Long ou George Kirk, son « coloc ». Paradoxalement, et pareil pour Kafka, quand Lovecraft s’embarque dans un récit, on a moins de traces. Je crois que c’est moins un chantier pour aider à la traduction, qu’un chantier en soi sur la naissance même de l’écriture et de l’imaginaire, d’autant plus fascinant pour nous qu’il s’agit d’un écrivain sans livre, dans un flux d’écriture quotidien, et publiant quasi essentiellement dans des magazines mensuels bon marché. Tout cela nous concerne au plus près. Je dirais presque que l’importance de retraduire, c’est pour recontextualiser la genèse de chaque texte dans cet ensemble massif et continu. Reste à savoir ce qu’on peut faire côté français : les lettres sont un monument littéraire en soi, qui ressemble plutôt au Finnegans Wake de Joyce. Avec quelques amis nous réfléchissions à une traduction collective en ligne de la correspondance à Howard. Mais hier j’étais dans une lettre fabuleuse (du 29 décembre 1930) à Morton, où il parle justement de l’imagination, dans son rapport au quotidien et à l’importance de la solitude, comment il suffit d’une petite cuiller pour entraîner la pensée. Mais la lettre fait 20 pages, avec des sections oralisées ou purement sonores, il faudrait tout un mois juste pour traduire cette lettre… Noter enfin, comme pour tout écrivain, l’importance des documents qui sont ceux du travail même : son « Commonplace Book » avec les 220 idées de récit accumulées sur 15 ans, les notices autobiographiques, les textes sur la méthodologie de la rédaction à l’usage d’auteurs plus jeunes ou de ses clients pour le rewriting…

Depuis une dizaine d’années, S.T. Joshi a repris le chantier de la publication de la correspondance en l’établissant correspondant par correspondant – Kleiner, Galpin, Morton, Derleth et d’autres –, et déjà disponibles les deux ensembles majeurs que sont la correspondance avec Barlow, et surtout Robert Howard [7], qui se suicide en 1934. Pour l’année 1925, celle où il vit seul à Brooklyn, on a d’autre part la chance d’un carnet où il note au quotidien tout ce qu’il fait, mange, dépense, ses itinéraires, ses conversations, ses lectures, y compris le coiffeur ou parfois les douches, et bien sûr l’écriture. Et chaque semaine il le développe dans une lettre à ses tantes de Providence. C’est probablement un cas unique d’auteur dont, à 90 ans de distance, on peut reconstituer tout l’emploi du temps en tant qu’écrivain, et le corroborer par des témoignages comme ceux de Belknap Long ou George Kirk, son « coloc ». Paradoxalement, et pareil pour Kafka, quand Lovecraft s’embarque dans un récit, on a moins de traces. Je crois que c’est moins un chantier pour aider à la traduction, qu’un chantier en soi sur la naissance même de l’écriture et de l’imaginaire, d’autant plus fascinant pour nous qu’il s’agit d’un écrivain sans livre, dans un flux d’écriture quotidien, et publiant quasi essentiellement dans des magazines mensuels bon marché. Tout cela nous concerne au plus près. Je dirais presque que l’importance de retraduire, c’est pour recontextualiser la genèse de chaque texte dans cet ensemble massif et continu. Reste à savoir ce qu’on peut faire côté français : les lettres sont un monument littéraire en soi, qui ressemble plutôt au Finnegans Wake de Joyce. Avec quelques amis nous réfléchissions à une traduction collective en ligne de la correspondance à Howard. Mais hier j’étais dans une lettre fabuleuse (du 29 décembre 1930) à Morton, où il parle justement de l’imagination, dans son rapport au quotidien et à l’importance de la solitude, comment il suffit d’une petite cuiller pour entraîner la pensée. Mais la lettre fait 20 pages, avec des sections oralisées ou purement sonores, il faudrait tout un mois juste pour traduire cette lettre… Noter enfin, comme pour tout écrivain, l’importance des documents qui sont ceux du travail même : son « Commonplace Book » avec les 220 idées de récit accumulées sur 15 ans, les notices autobiographiques, les textes sur la méthodologie de la rédaction à l’usage d’auteurs plus jeunes ou de ses clients pour le rewriting… L’autre volet de votre question, aussi envie d’y répondre de façon un peu détournée : quand on « pense » Lovecraft, chacun de nous, vient une sorte de galaxie ou nébuleuse, avec énormément de courts métrages, des fictions radio (je pense au monde anglo-saxon), des œuvres graphiques (les dessins de Druillet…). On ne peut pas « adapter » Lovecraft, il faut le recréer. La radio a beaucoup compté pour moi, notamment dans les années 80. Quand Caroline Ouarzana, au département fictions de France Culture, m’a proposé 2 adaptations d’une heure, j’ai bien sûr immédiatement réagi. Chuchotements dans la nuit (The whisperer of darkness) s’y prêtait vraiment bien. J’ai tenté plusieurs pistes, dédoublement du narrateur principal, jeu entre formes dialoguées et lettres, téléphones, télégrammes puis à mesure qu’on avance, qu’on échange avec le réalisateur, ça décante et se simplifie. La trahison, c’est qu’il reste 30 pages sur les 90 du texte : tout doit passer par suggestion… Mais il y a la formidable balance de l’imaginaire radiophonique, lorsqu’on écoute dans la nuit. J’aimerais bien aussi, c’est une des recherches en ce moment, revenir visiter les « lieux » biographiques de Lovecraft en réalité virtuelle…

L’autre volet de votre question, aussi envie d’y répondre de façon un peu détournée : quand on « pense » Lovecraft, chacun de nous, vient une sorte de galaxie ou nébuleuse, avec énormément de courts métrages, des fictions radio (je pense au monde anglo-saxon), des œuvres graphiques (les dessins de Druillet…). On ne peut pas « adapter » Lovecraft, il faut le recréer. La radio a beaucoup compté pour moi, notamment dans les années 80. Quand Caroline Ouarzana, au département fictions de France Culture, m’a proposé 2 adaptations d’une heure, j’ai bien sûr immédiatement réagi. Chuchotements dans la nuit (The whisperer of darkness) s’y prêtait vraiment bien. J’ai tenté plusieurs pistes, dédoublement du narrateur principal, jeu entre formes dialoguées et lettres, téléphones, télégrammes puis à mesure qu’on avance, qu’on échange avec le réalisateur, ça décante et se simplifie. La trahison, c’est qu’il reste 30 pages sur les 90 du texte : tout doit passer par suggestion… Mais il y a la formidable balance de l’imaginaire radiophonique, lorsqu’on écoute dans la nuit. J’aimerais bien aussi, c’est une des recherches en ce moment, revenir visiter les « lieux » biographiques de Lovecraft en réalité virtuelle…

Mais mon sujet de travail est la culture graphique et je n’envisage la bande dessinée que comme une occurrence de cette culture. On s’aperçoit ainsi aujourd’hui que les lecteurs sont dans un continuum d’intérêt. Pour le dire plus clairement, les gens qui lisent des BD jouent également aux jeux vidéo, regardent des animés et entretiennent un rapport à l’image qui passe avant tout par le dessin. Même le cinéma grand public s’en approche désormais. Les films de super héros qui envahissent nos écrans ont un côté très Méliès, tout le monde sait que c’est avant tout du fond vert et de la palette graphique. Bref du cinéma dessiné. Et c’est ce rapport à l’image qui m’intéresse avant tout. Que dit-il de notre société, que signifie l’abandon en quelque sorte des images qui s’affirment dans un réel prégnant ?

Mais mon sujet de travail est la culture graphique et je n’envisage la bande dessinée que comme une occurrence de cette culture. On s’aperçoit ainsi aujourd’hui que les lecteurs sont dans un continuum d’intérêt. Pour le dire plus clairement, les gens qui lisent des BD jouent également aux jeux vidéo, regardent des animés et entretiennent un rapport à l’image qui passe avant tout par le dessin. Même le cinéma grand public s’en approche désormais. Les films de super héros qui envahissent nos écrans ont un côté très Méliès, tout le monde sait que c’est avant tout du fond vert et de la palette graphique. Bref du cinéma dessiné. Et c’est ce rapport à l’image qui m’intéresse avant tout. Que dit-il de notre société, que signifie l’abandon en quelque sorte des images qui s’affirment dans un réel prégnant ? Benoît Berthou : Il y a déjà une tradition. Il suffit de relire Tintin. Que ce soit le ton très anticommuniste de Tintin au pays des Soviets, ou Le Lotus bleu avec l’invasion de la Mandchourie par le Japon, ou encore Au pays de l’or noir qui raconte entre autres la tentative de plusieurs pays occidentaux pour mettre la main sur le pétrole de l’Arabie Saoudite. Ensuite, dans une histoire plus récente de la bande dessinée, le fait politique est venu pour beaucoup par l’autobiographie. L’exemple absolu est évidemment Persepolis de Marjane Satrapi. Le récit de cette jeune fille iranienne qui déambule à travers l’Europe a conféré de façon très forte une valeur politique au témoignage. On peut penser également à Gen d’Hiroshima de Keiji Nakazawa, qui raconte sur dix tomes sa vie de survivant au premier bombardement atomique, une chronique poignante qui est aujourd’hui utilisée comme support pédagogique dans les écoles japonaises. Il y a enfin évidemment, dans les livres fondateurs de cette démarche, Maus, qui traite de la Shoah en transcrivant dans un monde animalier le récit du père de l’auteur, Art Spielgelman. Et pour tous ces exemples, cette particularité du récit de vie, de l’intime qui fait soudain sens politique, est en vérité très proche d’une démarche littéraire au sens strict. On n’est pas si loin par exemple de l’Événement de Annie Ernaux, récit de son avortement clandestin dans les années soixante, ou encore de Si c’est un homme de Primo Levi.

Benoît Berthou : Il y a déjà une tradition. Il suffit de relire Tintin. Que ce soit le ton très anticommuniste de Tintin au pays des Soviets, ou Le Lotus bleu avec l’invasion de la Mandchourie par le Japon, ou encore Au pays de l’or noir qui raconte entre autres la tentative de plusieurs pays occidentaux pour mettre la main sur le pétrole de l’Arabie Saoudite. Ensuite, dans une histoire plus récente de la bande dessinée, le fait politique est venu pour beaucoup par l’autobiographie. L’exemple absolu est évidemment Persepolis de Marjane Satrapi. Le récit de cette jeune fille iranienne qui déambule à travers l’Europe a conféré de façon très forte une valeur politique au témoignage. On peut penser également à Gen d’Hiroshima de Keiji Nakazawa, qui raconte sur dix tomes sa vie de survivant au premier bombardement atomique, une chronique poignante qui est aujourd’hui utilisée comme support pédagogique dans les écoles japonaises. Il y a enfin évidemment, dans les livres fondateurs de cette démarche, Maus, qui traite de la Shoah en transcrivant dans un monde animalier le récit du père de l’auteur, Art Spielgelman. Et pour tous ces exemples, cette particularité du récit de vie, de l’intime qui fait soudain sens politique, est en vérité très proche d’une démarche littéraire au sens strict. On n’est pas si loin par exemple de l’Événement de Annie Ernaux, récit de son avortement clandestin dans les années soixante, ou encore de Si c’est un homme de Primo Levi. Par contre, avec le mouvement que l’on qualifie de meta comics, c’est-à-dire le comics qui met en scène le comic, la situation est tout autre. Je pense notamment au

Par contre, avec le mouvement que l’on qualifie de meta comics, c’est-à-dire le comics qui met en scène le comic, la situation est tout autre. Je pense notamment au  statique, au même titre que la photo de presse. Je me suis notamment beaucoup intéressé à Joe Sacco, un journaliste et dessinateur américain dont toute la rhétorique est quelque part une critique, ou tout du moins une réponse par la bande dessinée au photojournalisme. Par exemple, dans son album Gaza 1956, il réalise des images pleine page qui s’apparentent dans leur objectif à du photojournalisme, c’est-à-dire rendre tout un monde dans une image, sauf que Joe Sacco découpe cette image en vingt ou trente cases, il multiplie les points de vue, les dialogues, il brouille son image en introduisant du récit justement. Il met en évidence quelque part ce que Étienne Davodeau exprime dans la préface de son album Rural !, où il écrit : « Raconter, c’est cadrer. Cadrer, c’est éluder. Éluder, c’est mentir. »

statique, au même titre que la photo de presse. Je me suis notamment beaucoup intéressé à Joe Sacco, un journaliste et dessinateur américain dont toute la rhétorique est quelque part une critique, ou tout du moins une réponse par la bande dessinée au photojournalisme. Par exemple, dans son album Gaza 1956, il réalise des images pleine page qui s’apparentent dans leur objectif à du photojournalisme, c’est-à-dire rendre tout un monde dans une image, sauf que Joe Sacco découpe cette image en vingt ou trente cases, il multiplie les points de vue, les dialogues, il brouille son image en introduisant du récit justement. Il met en évidence quelque part ce que Étienne Davodeau exprime dans la préface de son album Rural !, où il écrit : « Raconter, c’est cadrer. Cadrer, c’est éluder. Éluder, c’est mentir. »

« C’est l’histoire d’un concours de quéquette. Du point de vue de celui qui perd. » Ainsi commence l’histoire de Grégoire lorsque, dans le vestiaire de la piscine, Antoine lui fait remarquer la taille ridicule de son sexe. Mais en plus d’avoir la plus petite bite du monde, Grégoire se coltine des parents psy et souffre d’épididymite, une inflammation douloureuse des testicules qui arrivent sans prévenir. Il semble que tout le destine à finir seul et puceau. Il lui reste l’écriture et ses fans-fictions dans lesquelles il met en scène ses personnages Max Egrogire et Chloé Rembrandt dont les aventures semblent particulièrement intéresser l’un de ses followers. Se tisse alors entre eux une correspondance qui pousse Grégoire sur des chemins où l’imagination va atteindre le désir et le plaisir. S’il pensait alors avoir un problème de taille, il découvre qu’il possède d’autres qualités bien plus puissantes.

« C’est l’histoire d’un concours de quéquette. Du point de vue de celui qui perd. » Ainsi commence l’histoire de Grégoire lorsque, dans le vestiaire de la piscine, Antoine lui fait remarquer la taille ridicule de son sexe. Mais en plus d’avoir la plus petite bite du monde, Grégoire se coltine des parents psy et souffre d’épididymite, une inflammation douloureuse des testicules qui arrivent sans prévenir. Il semble que tout le destine à finir seul et puceau. Il lui reste l’écriture et ses fans-fictions dans lesquelles il met en scène ses personnages Max Egrogire et Chloé Rembrandt dont les aventures semblent particulièrement intéresser l’un de ses followers. Se tisse alors entre eux une correspondance qui pousse Grégoire sur des chemins où l’imagination va atteindre le désir et le plaisir. S’il pensait alors avoir un problème de taille, il découvre qu’il possède d’autres qualités bien plus puissantes. « Si tu étais une glace, qu’est-ce que tu serais ? » C’est par cette question que Lana teste ces interlocuteurs sur l’appli de rencontres. Lana traîne son ennui au lycée et jusque dans sa chambre. Les gens de son âge ne l’intéressent pas vraiment, à se satisfaire de relations sans intérêt, prévisibles. Dans la file qui la mène au self, Lana scrolle sur l’application de rencontre, envoie sa sempiternelle question, et quitte la conversation quand la réponse est trop « vanille ». Elle aurait continué ainsi à traîner son ennui si Jonathan n’avait pas lu par-dessus son épaule, s’il ne l’avait pas suivie au self, s’il n’avait pas insisté pour la connaître, lui un gars de sa classe qu’elle avait cru sans intérêt. Mais Jonathan a ce quelque chose de plus qui attire et intrigue Lana : il ne s’interdit rien dans ce qu’il a envie de vivre. Lana va entrer peu à peu dans son monde, et découvrir le goût du Magnum triple chocolat, coulis de framboise.

« Si tu étais une glace, qu’est-ce que tu serais ? » C’est par cette question que Lana teste ces interlocuteurs sur l’appli de rencontres. Lana traîne son ennui au lycée et jusque dans sa chambre. Les gens de son âge ne l’intéressent pas vraiment, à se satisfaire de relations sans intérêt, prévisibles. Dans la file qui la mène au self, Lana scrolle sur l’application de rencontre, envoie sa sempiternelle question, et quitte la conversation quand la réponse est trop « vanille ». Elle aurait continué ainsi à traîner son ennui si Jonathan n’avait pas lu par-dessus son épaule, s’il ne l’avait pas suivie au self, s’il n’avait pas insisté pour la connaître, lui un gars de sa classe qu’elle avait cru sans intérêt. Mais Jonathan a ce quelque chose de plus qui attire et intrigue Lana : il ne s’interdit rien dans ce qu’il a envie de vivre. Lana va entrer peu à peu dans son monde, et découvrir le goût du Magnum triple chocolat, coulis de framboise. Mina prend la route en direction des Granges, transportant avec elle les cendres de sa grand-mère, Lune, pour les répandre au Point sublime. Dans la voiture qui la conduit vers la maison de son enfance, Mina refait le film de sa vie. De la découverte des plaisirs liés au corps à l’âge de neuf ans, en passant par ses premières expériences de la sexualité à quinze ans, aux côtés de sa meilleure amie, jusqu’à ses dix-sept ans, où elle rencontre Melchior et Kas qui feront de son été un été inoubliable, Mina explore ses souvenirs et les sentiers de son désir.

Mina prend la route en direction des Granges, transportant avec elle les cendres de sa grand-mère, Lune, pour les répandre au Point sublime. Dans la voiture qui la conduit vers la maison de son enfance, Mina refait le film de sa vie. De la découverte des plaisirs liés au corps à l’âge de neuf ans, en passant par ses premières expériences de la sexualité à quinze ans, aux côtés de sa meilleure amie, jusqu’à ses dix-sept ans, où elle rencontre Melchior et Kas qui feront de son été un été inoubliable, Mina explore ses souvenirs et les sentiers de son désir.